I luoghi e la storia

La Capitolare sorge nel cuore della Verona antica, tra Ponte Pietra – attraversato dalla Via Postumia sin dal 148 a.C. – e la riva destra dell’Adige, con il suo scalo commerciale i cui resti sono ancora visibili nell’area.

Questa zona, detta “Canonicato”, sorge sui resti delle basiliche paleocristiane risalenti al IV e V secolo, di cui si possono ancora ammirare parte degli antichi pavimenti con raffinati mosaici. In questa zona sorgevano anticamente la Scuola, istituita per la formazione dei sacerdoti, e lo Scriptorium per la produzione dei manoscritti, documentato con certezza a partire dall’anno 517 grazie alla datazione indicata su un codice dall’amanuense Ursicino. È proprio dall’accumulo dei libri realizzati all’interno dello Scriptorium che inizia a prendere forma la Biblioteca, configuratasi progressivamente nei secoli come un ambiente di studio e conservazione, affacciata sull’elegante Chiostro dei Canonici realizzato a partire dal XII secolo. Un luogo non più riservato ai soli sacerdoti, ma frequentato da illustri studiosi e letterati come Dante Alighieri e Francesco Petrarca.

L’invenzione della stampa a caratteri mobili , a metà del XV secolo, introdusse i primi volumi a stampa nella biblioteca e determinò la definitiva chiusura dello Scriptorium: la biblioteca vera e propria, trasformatasi nei secoli da semplice conseguenza della produzione libraria a impegno preponderante, rimase così l’unica attività di questa istituzione, proseguita ininterrotta fino ai giorni nostri.

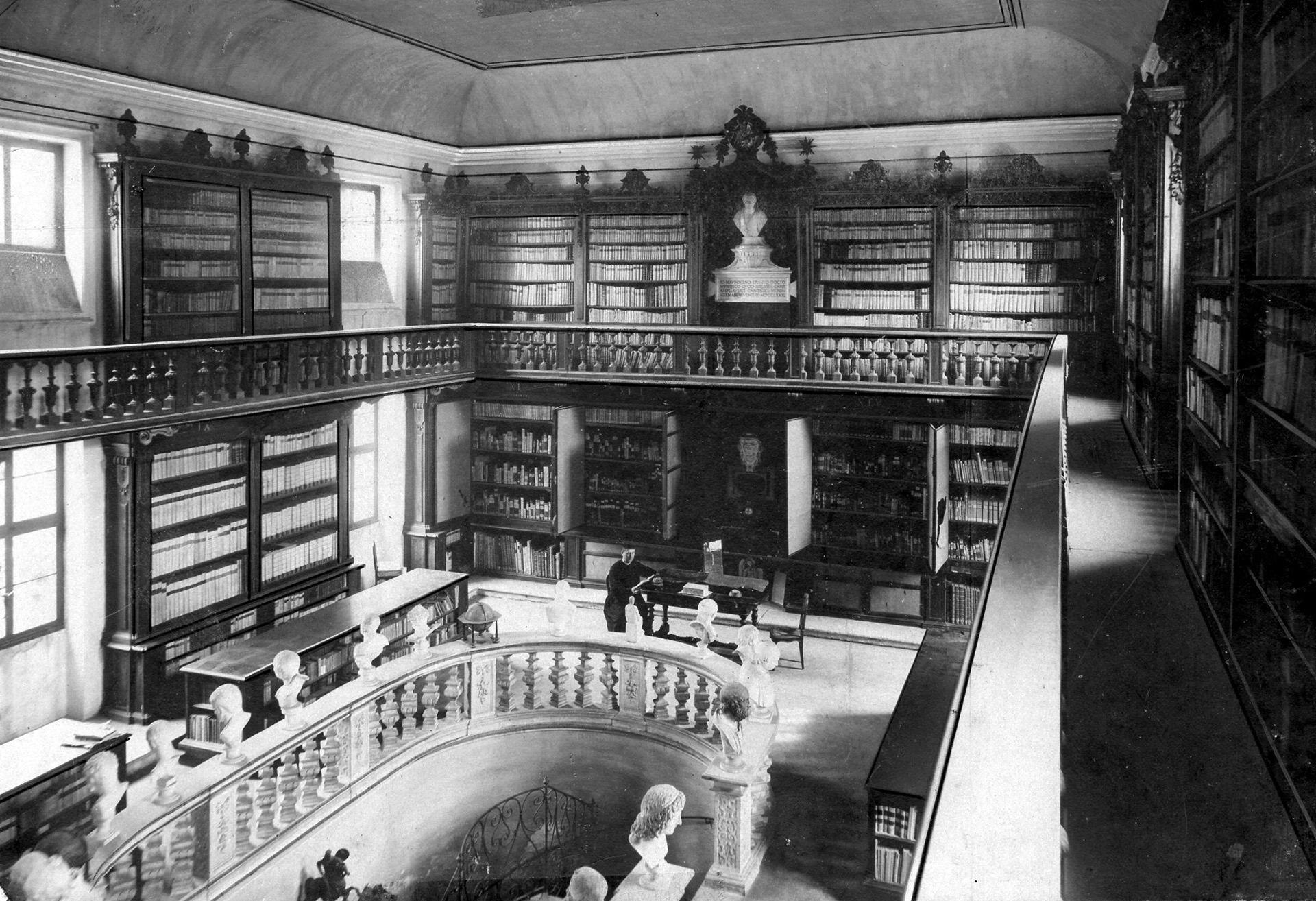

Oggi gli ambienti della FBC si presentano in modo molto diverso dall’epoca medievale. Vi furono, infatti, diversi interventi di restauro, spostamenti, rifacimenti a causa delle varie vicissitudini avvenute nei secoli: la peste del 1630, le razzie del regime napoleonico, l’alluvione del 1882, il bombardamento americano del 1945. A seguito di questo devastante evento il salone monumentale, dedicato all’Arcidiacono Pacifico, venne riedificato completamente sulla base del suo precedente aspetto, con le sue architetture di stile settecentesco e le imponenti librerie lignee. Un ambiente dunque di recente ricostruzione, ma che mantiene intatto il fascino del passato, e testimonia tanto la drammaticità quanto la bellezza della sua storia.